あなたの体は硬い方ですか?それとも柔らかい方ですか?

硬いと思う人は、ふだん運動やストレッチをしていますか?

時々「自分は体が硬いからヨガができない」とか、「体が柔らかくなったらヨガを始める」などと言う人がいるのですが、実は体が硬い人ほどヨガをした方がいいのです。

体が硬いと思う人ほど、日常生活での姿勢を意識したり、ヨガやストレッチを適切にし続けることで、柔軟性の変化を感じることができるはずなのです。

その理由はこのブログを読んでいただければきっと納得いただけると思います。

体が “硬い” “柔らかい” の違いは何?身体を動かす仕組みとは?

そもそも体が硬い人と柔らかい人の違いは、何によって決まるのでしょうか。

関節の構造や骨の形などで元々可動域が狭い人がいるのは事実ですが、体の硬さの原因は筋肉や靭帯の柔らかさと関係しています。

私たちの身体は、脳からの命令で筋肉を収縮させることによって「腱」をを通じて関節を動かし、それが動作となっています。

身体を動かすための筋肉「骨格筋」には、関節を曲げる役割の筋肉「屈筋」と、その反対側にあり関節を伸ばすときに使う「伸筋」とがあります。それらが縮んだり弛んだり逆の動きをしすることで関節が動く仕組みになっています。つまり屈筋と伸筋はいつもセットで動いており、その強弱のバランスによってそれぞれの関節を曲げたり伸ばしたりすることで身体を動かしています。

全身の筋肉や腱を良い状態に保つことができれば、おそらく日常生活や運動をする上で支障が出ることもないのでしょう。

ところがそれがなかなか難しいのは、一日中座り仕事であったり、猫背で生活していたり、運動嫌いであったり、歳を取ったり、様々な要因で筋肉や関節を十分に動かせなくなり、違和感や痛みを感じてしまうのです。体が硬くなるのは、筋肉や腱が良好な状態でないことでもあるのです。

体はなぜ硬くなるの?

ストレッチ不足や運動不足は体を硬くする

実は体の硬さの主な原因は『ストレッチ不足』や『運動不足』なのです。

生まれたばかりの赤ちゃんを思い浮かべてみてください。関節や筋肉などが未発達で固まっていない状態でとても柔らかいですね。体の歪みなど当然ありません。

ところが成長し歩けるようになって走ったり遊んだりする中で、徐々に筋肉がつき関節や骨格も発達します。生活習慣による体の歪みも現れるようになります。そのため6歳くらいになると、前屈がうまくできない子供が増えてきます。体が硬いと自覚する人の多くは「前屈した時に指が床に付かない」人だと思いますが、それも同じような理由で腿裏や腰回りの筋肉が硬くなっている状態です。

筋肉が固くなってしまうと小さな動きしかできなくなり、小さな動きしかしないことで更に関節可動域を狭めていく、という悪循環が起こってしまうのです。

柔軟性は一朝一夕で変わるものではないので、無理せずコツコツと継続して行うことで筋肉が柔らかくなり関節可動域も広くなっていきます。体も使わなければ錆びてしまいますが、適切にケアをしながら使い続ければいつまでも良い状態を保つことができます。

つまり10代でストレッチも運動も何もしない人と、長年継続してストレッチや運動をし続けている80代とを比較した場合、後者の方が柔らかい身体ということになるのです。

柔軟性は、80歳になっても日々コツコツとメンテナンスすることで高めることが可能です。若いうちから諦めるてしまうのは、本当にもったいないことなのです。

姿勢や生活習慣による「体の歪み」が体を硬くする

歩き方が人によって個性があるように、動き方も人によって異なり癖があります。歩き方や動き方が違うということは、使う筋肉が異なり可動域の活かし方も異なるということです。癖のある歩き方・動き方を長い間し続けた場合、身体に必要以上の負荷をかけない「理想的な歩き方・動き方」をする人と比べ、将来的に身体へどのような影響が出るでしょうか。

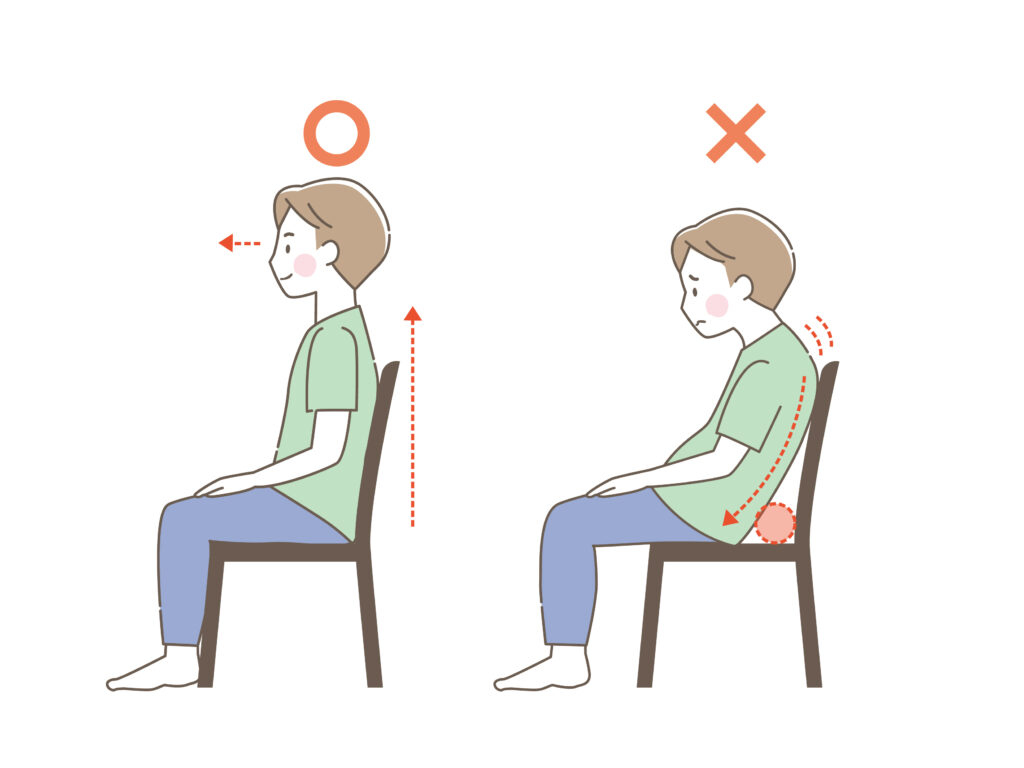

例えばデスクワークなどで座り姿勢が同じように長い人でも、椅子に深く腰掛けて背筋を伸ばしている「身体に良い座り方」をしている場合と、浅く腰掛けて腰や背中を丸めて座っている「坐骨座り」をしている場合とでは体への影響が全く異なります。

イラストの左の座り方に比べ、右の「坐骨座り」は確実に体へ負荷をかけてしまい歪みの原因となります。

「坐骨座り」が習慣となり、長い時間続けていると骨盤は後傾になってしまいす。

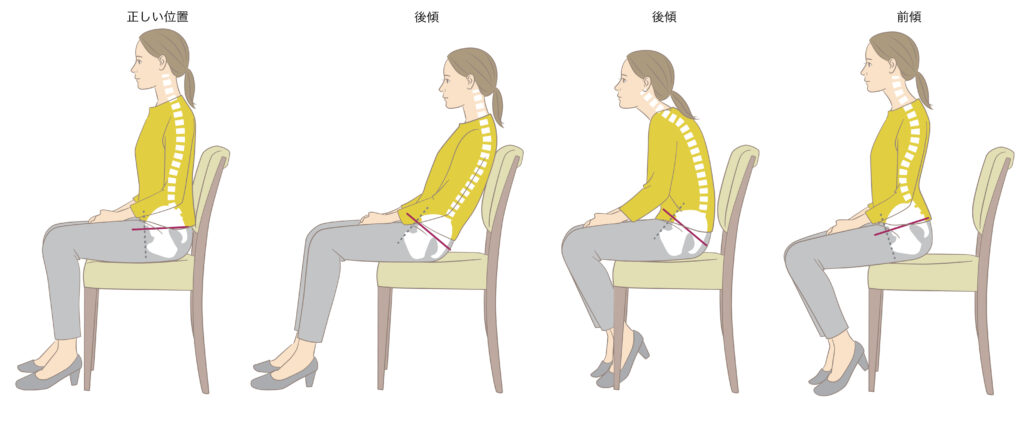

骨盤後傾になりやすい座り方にも大きく2通りあります。下のイラストで真ん中の2つが骨盤後傾になる例です。左の正しい骨盤の位置と比べると、どちらも腰が丸くなっているのがわかります。背骨のS字カーブが崩れ、逆Cの字のようになってしまっています。

反対にS字カーブの強すぎる反り腰の例が、下のイラスト一番右です。お腹とお尻を突き出したような姿勢で骨盤は前傾となってしまう例です。

自分の骨盤が「後傾」か「前傾」かをチェックしてみよう!

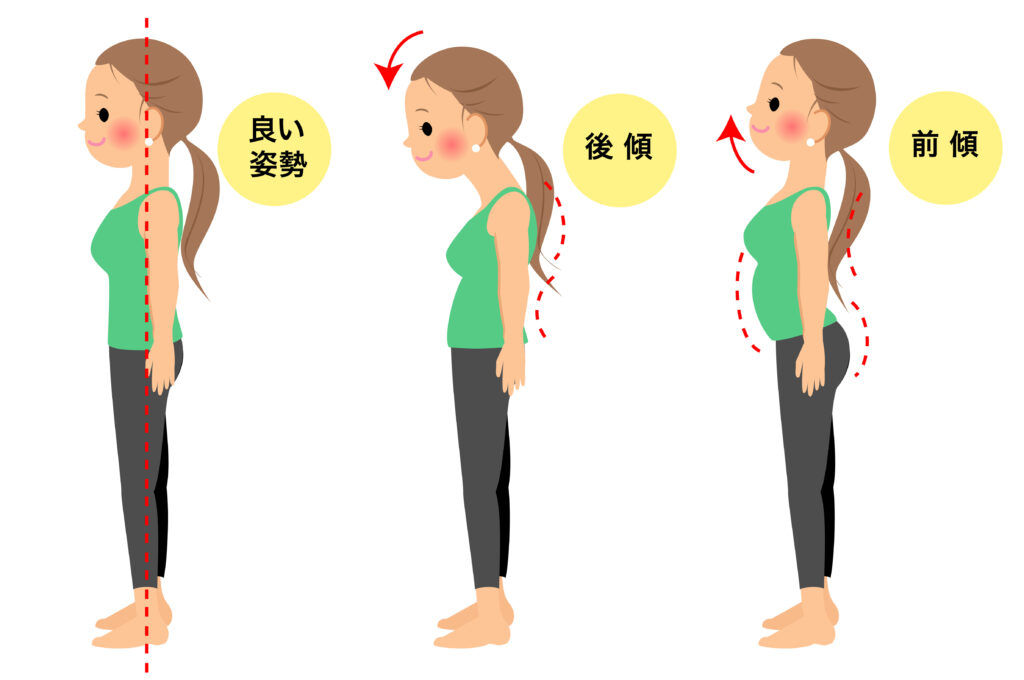

自分の骨盤が後傾か前傾か分からない場合は、壁を背に踵から頭までつけるようにして立ち、確認してみましょう。壁と腰(ウエストあたり)との隙間に手の平がぎりぎり入るか入りにくければ「後傾」、拳が入るほど隙間があれば「前傾」、そのどちらでもなく間であれば正しい骨盤の向きと言えるでしょう。

骨盤「後傾」の人の特徴

骨盤が後傾の場合、猫背で顎が前に出やすくなります。常に肩こりや首こりに悩まされ、背中全体が硬くなります。腰が丸まった状態で歩行しますので、腿の裏側(ハムストリングス)が硬く張ってしまいます。

また後傾の場合は膝が伸びきらないためO脚やガニ股になりやすく、お尻の筋肉も発達しにくく弛んで垂れやすいです。膝の痛みが出たりトラブルを引き起こすリスクも高くなってしまいます。

骨盤「前傾」の人の特徴

骨盤が前傾の場合は、反り腰でお腹を前に突き出すため腹筋がうまく使えません。そのため腹筋が弱くなりぽっこりお腹になりやすいです。下腹部の筋肉の衰えにより、内臓も下がりやすくなります。

反り腰の場合は、お尻も後ろに出っ張ります。後傾と逆に背骨のS字カーブが強くなる分、背骨への負担もかかってしまいます。そのため腰痛など腰の不快感に悩まされることも多いです。

また骨盤前傾は内股でX脚になりやすい特徴もあります。

長時間同じ姿勢や同じ動きを続けると使われている筋肉が強張り、姿勢の崩れが生じると関節にも負荷がかかります。生活習慣による体の歪みなどは、そのようにして起こるのです。

歪みを防止するために必要なことは、同じ姿勢や動作を長時間し続けないことが大切ということです。30分に一度はストレッチで筋肉を伸ばしたり緩めたりすることで負担を軽減させましょう。

👉外部参考リンク

【トレーナー監修】その不調、体の歪みが原因かも?自宅でできるセルフチェックと改善ケア

まとめ

身体だけでなく、目も酷使すれば同じように支障が出ます。スマホやパソコン、テレビ、本などを近距離で長時間見続けると、目の筋肉は固まってしまい視力低下の原因になってしまいます。「10分に一度、遠くを見なさい」とよく言われるのは、目の筋肉の休息とストレッチの意味もあるのです。

スキーやゴルフクラブなどスポーツの道具、自転車や車、電化製品なども使いっ放しでは長持ちしませんよね。

長く使うために、サビや埃をとったり、定期的に点検したりすると思います。故障すれば修理に出さければなりません。人の身体も習慣的なメンテナンスを怠れば医者にかかることになります。同じことです。

長持ちさせるためには、よく身体を動かし、使ったあとは休ませたりストレッチをしたりすることで、疲れを溜めないようにすることが大切なのです。

特別な運動をしていなくても、人は歩いたり座ったり生活のために様々な動きをしています。歯を磨く、髪を乾かす、家事をする、買い物にいく、、その単純な動きの繰り返しだけでも疲れている筋肉があります。

疲れて固くなった筋肉をそのままにしておくことが身体の硬さにつながること、想像できると思います。

それゆえ年齢に関係なく子供から高齢者まで、それぞれのレベルに合わせた習慣的なストレッチや運動が大事なのです。

下記のブログもぜひ参考にしてみてくださいね!

👉股関節ほぐしの方法はこちらを参照

運動パフォーマンスにも影響する股関節トラブルの原因とは?毎日かんたんなエクササイズで股関節の動きを改善しよう!

👉毎日の疲れを翌日に持ち越さないことも大切。日々のメンテナンス方法はこちらを参照

「なぜ、いま?」運動を開始するのに適している理由と毎日3分セルフケアの紹介

👉日常生活での注意点についてはこちらを参照

生活習慣が「老後の自分」をつくるからこそ学びたい。理想の生活習慣とは?

〜健康は1日にして成らず、心も身体も〜