健康のために「腸内環境を整える」とか「腸活がいい」などといいますが、その目的は『腸内細菌のバランスを改善する』ことを指しています。

また腸内細菌は、肥満やアトピー、うつ病、老化や持久力にも関係していることがわかってきています。

今回は、腸内細菌に関してや、腸内環境を整える方法などについてまとめてみました。

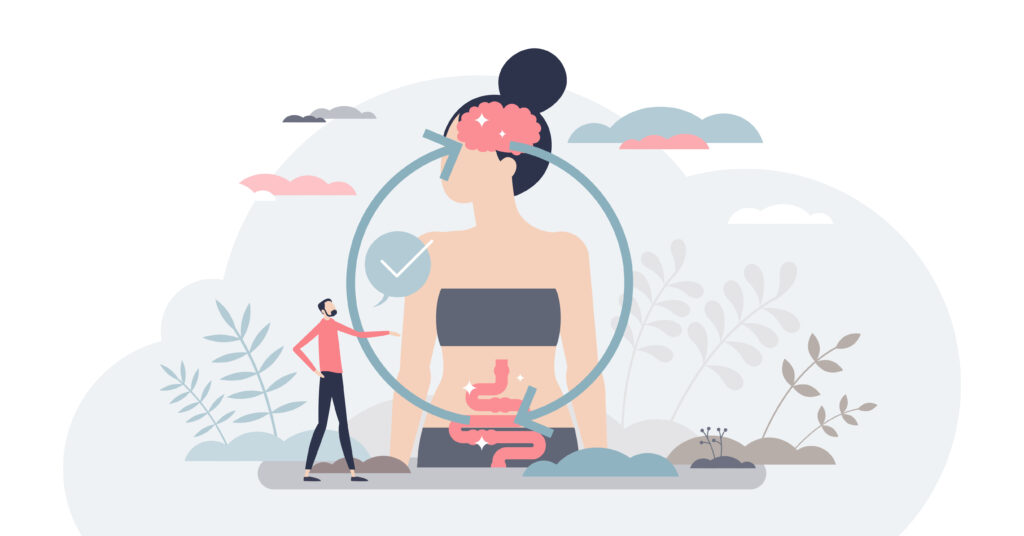

「腸内環境」は想像以上に心身へ影響している

よく緊張するとお腹が痛くなったり、ストレスで便秘や下痢を引き起こしたりという経験のある方は多いと思いますが、それは自律神経がストレスの影響を受けることで脳からの指令が乱れ、消化管の働きにも影響を与えてしまうためです。

そのようにメンタルの問題が体に影響を与えることは知られていますが、腸の状態もメンタルに大きく関係しています。腸には「腸管神経」という自らの神経細胞があるため、脳からの指令がなくても自分で動くことができます。そして腸には消化や吸収、排泄、免疫系の活性化の他に、「脳との連携」という大事な役割もあるのです。

「幸せホルモン」と呼ばれる代表的な神経伝達物質には、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンの3種類がありますが、そのうちセロトニンの9割は腸管で作られています。

セロトニンにはストレスを軽減させて精神状態を安定させる働きがあるため、不足すると自律神経のバランスが乱れたり、慢性的なストレス過多や不眠でうつ病を引き起こす可能性もあります。そのため安定した精神を保つために良い腸内環境がとても大事なのです。

良い腸内環境とは、正確には「良い腸内細菌のバランス」のことを言います。つまり腸内細菌が私たちの身体や心の健康状態にとても深く関わっているということです。その影響を受けるのは臓器機能だけでなく、怒りや不安、悲しみなどの行動パターンの違いや、太りやすい人、太りにくい人、アトピーやうつ病の発症などにも「腸内細菌」が関係しています。

さらに最新の研究では老化との関係や、持久力向上にも影響を与える「アスリート菌」について、また新型コロナ重症化リスクの軽減にも関係することが分かってきています。腸内細菌は「脳」と「腸」との関係に大きく関与しており、私たちの体に想像以上の大きな影響を与えているのです。

■東京大学医科学研究所プレスリリース

新型コロナウイルス感染症患者における 腸内細菌叢変化と炎症性サイトカイン反応の相関解析

腸内細菌とは?細菌はウイルスとは違うの?

「細菌」と「ウイルス」はよく混同されやすいですが、細菌とは微生物なので整った環境であれば自ら増殖が可能です。しかしウイルスはそれ単体では増殖できず、ヒトや動物の細胞に侵入することで増えることができるのです。

細菌とウイルスはどちらにも感染症の病原体となる種類が存在し、例えば細菌でいうと結核菌や肺炎球菌、サルモネラ菌などがそれに当たります。ウイルスについてはよく知られているものでコロナウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどがあります。

体に良い働きをする細菌としてビフィズス菌や乳酸菌などの『善玉菌』が有名ですが、一方でウイルスについては人体に入ると悪い影響を与えるというイメージが強いと思います。しかし実は、私たちの身体の中には380兆個のウイルスが生息していることが分かってきているのです。その中には病気を引き起こすものもありますが、その多くは他の病原体の感染をブロックしてくれる必要とされる存在なのです。

つまり人の身体は、細菌もウイルスもバランス良く共存しているからこそ健康を保てていると言えるのではないでしょうか。

腸内細菌のバランスが健康状態に影響している

腸内フローラとは?

人の身体には約60兆個の細胞があるといわれていますが、腸内に生息する細菌数はその10倍もの600兆個以上になるそうです。またその種類は1,000以上あるといわれており、種類ごとに塊となって腸の壁に密集している状態がお花畑(フローラ)のように見えるということから「腸内フローラ」と呼ばれるそうです。

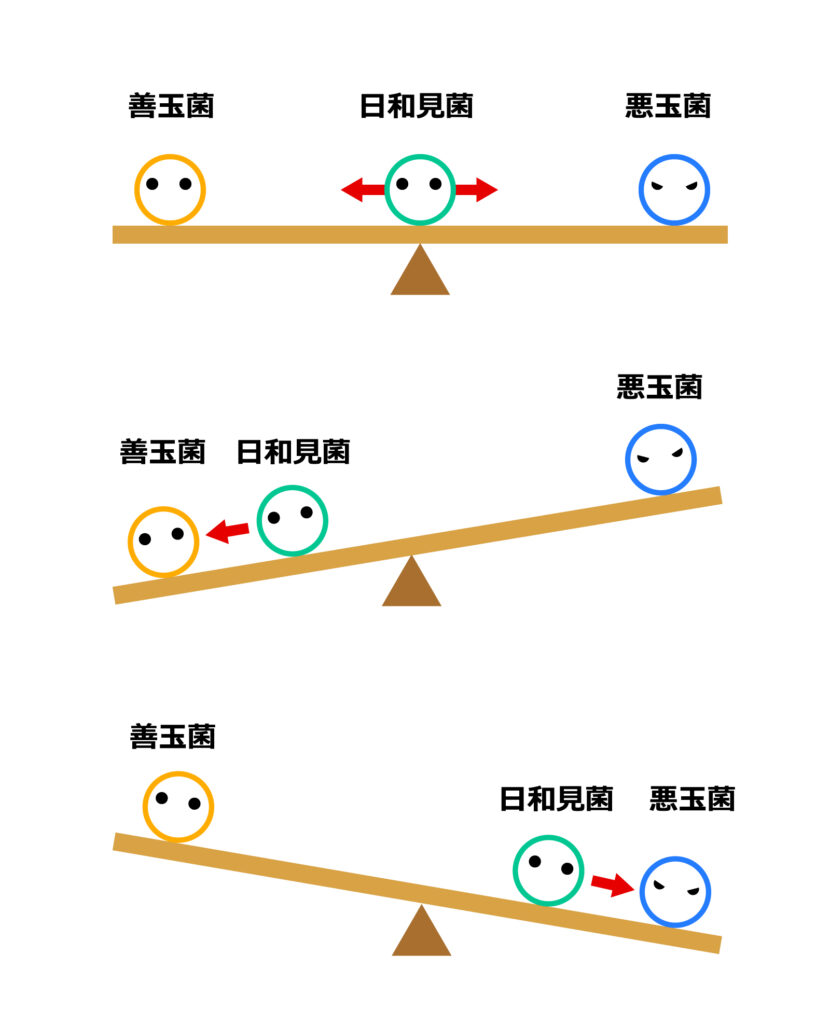

「腸内フローラ」を形成している細菌には、消化・吸収機能に役立ち人体に良い影響を与える「善玉菌」、便秘や下痢を招いたり人体に悪影響を与える「悪玉菌」と、腸内環境次第でそのどちらにもなり得る「日和見菌(ひよりみきん)」との3種類があります。

それらのバランスが腸内環境を左右しており「善玉菌:悪玉菌:日和見菌」の比率が「2:1:7」になるのが健康な状態と言われます。

さらに面白いことに、腸内細菌は私たちが食べたものを餌にしてその人に適したものだけが生き残りすみつくため、同じ腸内フローラを持つ人は誰もいないと言われます。

腸内細菌の種類

まず「善玉菌」の代表として乳酸菌やビフィズス菌が有名です。乳酸菌やビフィズス菌には更にたくさんの種類が存在しています。

腸は大きく分けて栄養を吸収する「小腸」と、水分やナトリウムを吸収して便にする「大腸」との2種類があり、乳酸菌は主に小腸の方へすみつき、ビフィズス菌の方は大腸を主な活動場所にしています。

「悪玉菌」の代表にはウェルシュ菌やブドウ球菌、大腸菌(有毒株)があり、食べ過ぎや食生活の乱れ、ストレス、加齢などが悪玉菌の増える原因となります。

また「日和見株」の例としてはバクテロイデス、大腸菌(無毒株)、連鎖球菌があり、腸内細菌の7割を占め腸内の状態によって善玉菌、悪玉菌の優勢な菌と同じ働きすることから、腸活において非常に注目されています。

腸内環境は便の状態でもわかる

毎日の排便状態は腸内環境を表しています。次のチェック項目を日々意識しておくと体調の変化に気づきやすく、病気も早期の発見につながるでしょう。

Check 1: 頻度や量について

日本人の場合、平均的な1日の排便量はバナナ1本~2本弱ほどだそうです。食物繊維など野菜の摂取量が不足すると回数は減り便秘気味になります。

排便の回数には個人差があり、1日に3〜4回という方から週に3〜4回という方まで正常範囲内と考えられます。ただし回数が多くても量が少なかったり、残便感があったりする場合には便秘の可能性があります。3日以上排便がない場合、便秘と定義されます。

Check 2: 形や硬さについて

①〜③:コロコロしたウサギの便のように「硬い便」は、消化管の通過速度が非常に遅く便秘といえます。悪玉菌が多いタイプで、水分や食物繊維の摂取が不足していたり、運動不足、ストレスなどが原因と考えられます。

④:適度に滑らかで柔らかいバナナ型は理想的な便です。

⑤〜⑦:形状のはっきりしない「柔らかい便」や「水っぽい便」の場合は下痢と定義されます。このケースも悪玉菌が多いタイプで、油分やお酒の摂りすぎであったり、運動不足やお腹の冷え、ストレスなどが原因であることが多いです。

Check 3: 色について

便は黄色が強いほど善玉菌が多く腸内が酸性であることを表し、茶が濃くなるほど悪玉菌が多く便秘の状態となります。ビフィズス菌の多い乳児の場合黄色い便となりますが、健康な大人であれば通常黄褐色です。

【色でわかる健康の危険信号】

黒くドロっとした便は腸内で出血していることが考えられ、鮮血のような赤色の場合には肛門近くで出血している可能性がありますので、医療機関で受診してください。

また暴飲暴食などによる白っぽい便も、続く場合には肝臓や胆のうに問題がある可能性もあるので、医療機関での受診をしてください。

Check 4: ニオイについて

乳児の場合は腸内に善玉菌であるビフィズス菌が多いので、便もほぼ無臭か少し甘酸っぱい匂いと思います。

大人の場合は、便臭はあるがキツい悪臭ではなく香ばしい臭いが健康な状態とされます。もしいつもと違う臭いがする場合には悪玉菌が増加していることが考えられます。食事が肉食中心で野菜不足であったり、ダイエットなどで食事バランスが崩れたりすることも悪玉菌が優勢になり、消化管の通過速度も落ちるので臭いに原因になりやすいです。

腸内環境を改善方法するには?

生活習慣で悪玉菌が増えて乱れた腸内環境を改善するには、やはり生活習慣そのものの見直し、善玉菌の割合を多く保つことが必要です。

■善玉菌を含む食品「プロバイオティクス」を摂る

ヨーグルト、チーズ、漬物、キムチ、納豆、甘酒、乳酸菌飲料などのような発酵食品を摂取すると、生きたままの「ビフィズス菌」や「乳酸菌」が腸へたどり着き体へ良い働きを促します。特定保険用食品のマークがある商品は、善玉菌が便の中でも生きていることを国が審査済みなのでお勧めです。

ただし商品には脂肪や糖分、または塩分なども含まれているので1日の摂取量には気をつけましょう。

■善玉菌を増やす作用のある食品成分「プレバイオティクス」を摂る

「食物繊維」や「オリゴ糖」は消化されずに腸まで届くため、善玉菌の栄養源となり、その結果善玉菌を増やす働きになります。食物繊維を含むものにはキノコ類や豆類、野菜類、穀類などがあり、オリゴ糖はハチミツ、玉ねぎ、ねぎ、大豆、アスパラガス、カリフラワー、アボカド、バナナなどに多く含まれます。

■適度な睡眠

夜更かししたり、不規則な生活は悪玉菌を増加させる原因になってしまいます。良い腸内環境のためには、規則正しい生活で十分な睡眠をとることも大切な生活習慣です。

腸内フローラが崩れると睡眠の質自体にも影響し、睡眠不足でイライラしやすくなったり、自律神経バランスを崩したり、肌荒れや肥満などにも繋がることになってしまいます。

■適度な運動を習慣にする

腸内環境を良くするためにはバランスの良い食生活が必要ですが、それと共に「適度な運動」もとても大事です。なぜなら運動は腸のぜん動運動を促す効果があるからです。ハードなトレーニングよりも、腹部を刺激するような軽いエクササイズや体操の方がお腹周りの血行を良くして、胃腸の働きも活性化する効果があります。

腸のぜん動運動を促すようなストレッチやマッサージ、ウォーキングやヨガなどもお勧めです。

腸内フローラ検査サービスのFlora Scan®(フローラスキャン)

フローラスキャンは、ご自身の腸内フローラバランスや疾患との関連性まで検査することが可能です。検査サービス内容の詳細や、全国の導入医療機関は下記リンクより参照できます。

👉Flora Scan®(フローラスキャン)について

👉Flora Scan®(フローラスキャン)導入医療機関を探す(2023年2月時点で国内70施設)

腸の心身への影響に関する参考資料

脳と腸が情報を交換し合う現象を「脳腸相関」により、腸の状態は脳を通して身体や心に様々な影響を与えることが各医療機関等の研究によって明らかになってきています。

下記はそれらに関する情報記事や論文の紹介です。

肥満との関係

- 東洋経済

「食べても太らない人」と腸内細菌の意外な関係 中高年になるとなぜ太りやすくなるのか - 糖尿病ネットワーク(糖尿病患者さんと医療スタッフのための情報サイト)

ファストフードを食べ過ぎると腸内細菌が減少 肥満や糖尿病の原因に - Sience Portal

悪玉脂質をつくる腸内細菌が肥満や高血糖を悪化 理研が仕組み解明、新たな治療に道

老化や持久力との関係

- 日経BP総合研究所

老化と腸に密接な関係、「老腸相関」を追う - NSCAジャパン

アスリートの腸内環境とコンディショニング [川崎医療福祉大学准教授 松生香里先生] - 慶應義塾大学先端生命科学研究所

ヒト腸内細菌の1種が持久運動パフォーマンスの向上に貢献 ―腸内フローラと運動能力の関係が明らかに― - 公益財団法人 日本陸上競技連盟

長距離・マラソン選手の腸内環境とコンディションの関連 —意識調査と外環境の変化に伴う影響について - 摂南大学、京都府立大、日本体育大、京都府立医科大、栄養・病理学研究所との共同研究

“ランナー下痢”の解明に手掛かり 長時間・高強度な運動で腸内細菌に変化

メンタルとの関係

- 保健指導リソースガイド:日本医療・健康情報研究所/創新社

心理的ストレスが腸内細菌を乱すメカニズムを解明 うつ病に腸内細菌叢が大きく関わっている 「脳腸相関」を解明 - BIOTEC – (株)日本生物化学, (株)日本菌学研究所

腸内細菌と心 -自閉症と腸内細菌の関係- - 国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第三部

うつ病・自閉症と腸内細菌叢

認知症やがんなど病気との関係

- 朝日新聞 Reライフ.net

大腸最前線 最先端のがん免疫治療、腸内細菌が薬の効きを左右する”><連載> 大腸最前線 最先端のがん免疫治療、腸内細菌が薬の効きを左右する - 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

腸内細菌の代謝産物と認知症に関連あり - 日本腎臓学会

腸内細菌叢と生活習慣病 - 新潟大学

肥満が歯周病を悪化させる仕組みを解明-腸内細菌は歯周病に影響を与える-

〜健康は1日にして成らず、心も身体も〜