あなたは運動していますか?それともこれから運動したいと思っていますか?

運動をいざ始めようと思っても、何から始めたら良いのだろう?やりたい運動あるけど何着てやるんだろう?などと、あれこれ考えているうちに有耶無耶にしてしまっていないでしょうか?

そんな方には是非試して続けて欲しい簡単セルフケアがあります。お風呂上がりでも寝る前でも家でくつろいだままできる内容です。

継続は力なり。始め方飛ばして無理をするより、まずは下に紹介する「簡単にできること」から習慣化してみませんか?

今こそStart Fitness

2020年初めに世界を襲った新型コロナウイルスは、私たちの生活を大きく変えました。100年に一度のこの歴史的体験から、私たちの「健康」への意識はいまが一番高まっています。

なぜなら当たり前の日常がある日突然奪われるという現実を、新型コロナウイルスによって全ての年代の方が経験したからです。

病気や怪我なく健康でいられることの有り難み

皆で美味しく食事ができることの有り難み

自由に外出や行動ができることの有り難み

当たり前に『そこにある』と思っていたことが突然なくなることは、これからも起こりうることだと現実的に感じたのです。そうなってからでは遅いことは、過去に起きたさまざまな災害を通じて既に皆が知っていることです。そして、このコロナによって世界中の誰もが突きつけられた現実だと思います。

では全ての人にいつかやってくる老後についてはどうでしょう。想像できない、現実味がないからと対策を先送りにしていませんでしたか?

コロナの時代を経て「当たり前が奪われた」体験をした今だからこそ、「自分の老後」の予防や対策に活かせるのではないでしょうか。

👉「健康への投資」を若いうちから始めよう ~ティーペック健康ニュース

https://www.t-pec.co.jp/health_news/2020-8/

風邪やウイルスは「マスク」で、健康は「身体セルフケア」で予防

人の住まない家は痛みます。空気の循環がなく、室内は湿気でカビや細菌が繁殖してしまうのだ。

自転車や車、電化製品、道具類など、動かすように作られた物も、長く使われないと錆びたり劣化が起こります。

もともと動くように創られた人の身体も同じように、動かないでいると支障が出ます。筋肉は衰え、関節は固く動きにくくなり怪我をしやすくなったり、いずれは内臓へ影響をもたらし、病気を引き起こしたりする。

だからこそ、習慣的に身体を動かす習慣が必要なのです。身体中の筋肉をまんべんなく適度に動かし、関節もしっかりと動かす。

予防のための適度な運動が、年齢を問わず必要なのです。

予防は治療に勝る

– エラスムス –

毎日3分のセルフケアでも将来個人差となる

老後のための予防と言っても大げさなことをする必要はないのです。簡単なストレッチやトレーニングなどの運動は、例え1日1種類でも習慣にすることで10年後、20年後の大きな差につながります。

健康寿命を意識するようであればなるべく早くから始めた方が良いですが、元気なうちであれば遅すぎることはありません。始めたかどうか、続けたかどうかが、将来的に個人差になります。

また無理をした習慣を続ける必要もありません。その時に出来ることを『毎日』続けることが大切なんです。なぜなら無理をすれば続きませんし、慣れてくれば毎日やらずにはいられなくなるはずだからです。

朝晩10回ずつの股関節回しでも、毎日20年続けた人と、20年間何もしなかった人との違いは想像するのに難しくないと思います。

次に紹介する3つの身体セルフメンテナンスはどれもとても簡単な内容です。まずは1種類からでもよいので、寝る前や朝起きた時に始めてみませんか?

毎日これをやってみよう!〜毎日朝晩の3分セルフケア〜

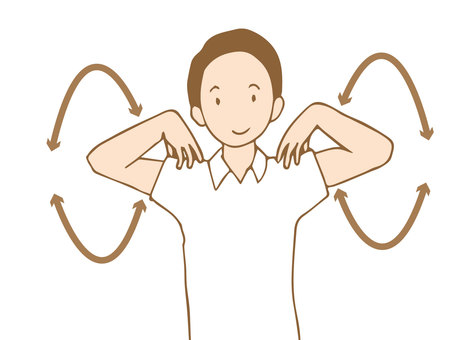

「肩回し」で肩こりや四十肩・五十肩予防

肩回しは肩こりや首こり、四十肩・五十肩防止などの効果が期待できるシンプルエクササイズです。

また肩甲骨まで動かすことで、血流改善や代謝アップ、冷え防止などの効果もあります。肩甲骨が固まってしまうと、バストが垂れたり姿勢も巻き型・猫背になったりしてしまうので、呼吸もしにくくなってしまいます。毎日習慣的に動かしてあげましょう。

- イラストのように手を肩に置きます。

- 呼吸をしながら、肘を前から後ろへ大きくゆっくり5回まわしましょう。

肩甲骨も動くようにしっかり回します。 - 終わったら、逆回しも5回行います。

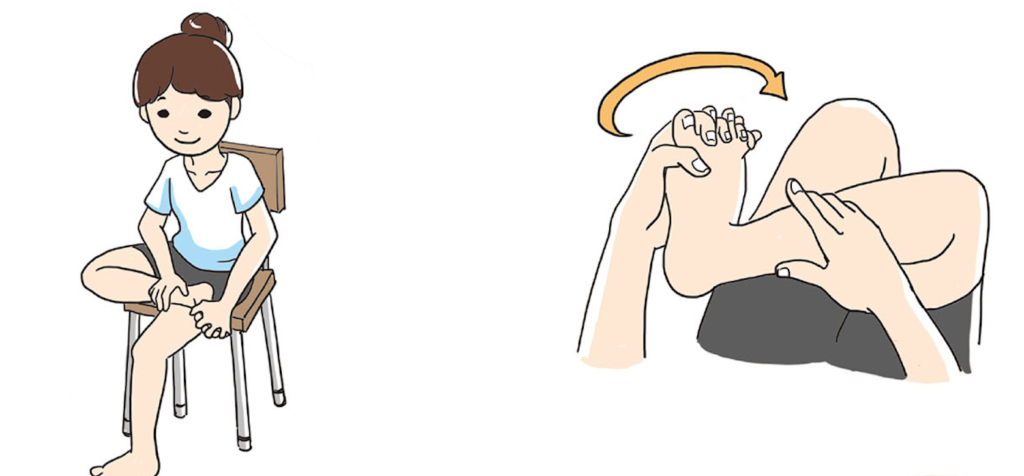

「足指開き」と「足首まわし」で転倒や膝痛予防

歩いたり立ち上がったり立ち姿勢でいる時にも、足指は身体のバランスを保つために地面を掴んだり大切な役割を担っています。足の小指を骨折したことがある人なら、その意味を身をもって感じていると思います。特に女性でパンプスやヒールをよく履く方は、足指が窮屈な状態で歩行をしていますので足指が固まってしまいがちです。

足指一本一本を上手く使えなくなり足首の柔軟性も落ちると、高齢になった時に転倒をしやすくなったり膝の痛みが出やすくなるなどのリスクがあります。

普段から足指のケアを行って、足指でジャンケンができるくらい動くようにしておきましょう。

- イラスト左側のように椅子に座り(床の上でも可)右足を左膝に置きます。

- 左手の親指を除く4本指を、足指の間に挟みます。

- 足首を大きく回すように足先で10回円を描きます。

- 終わったら反対の足も同じように行います。

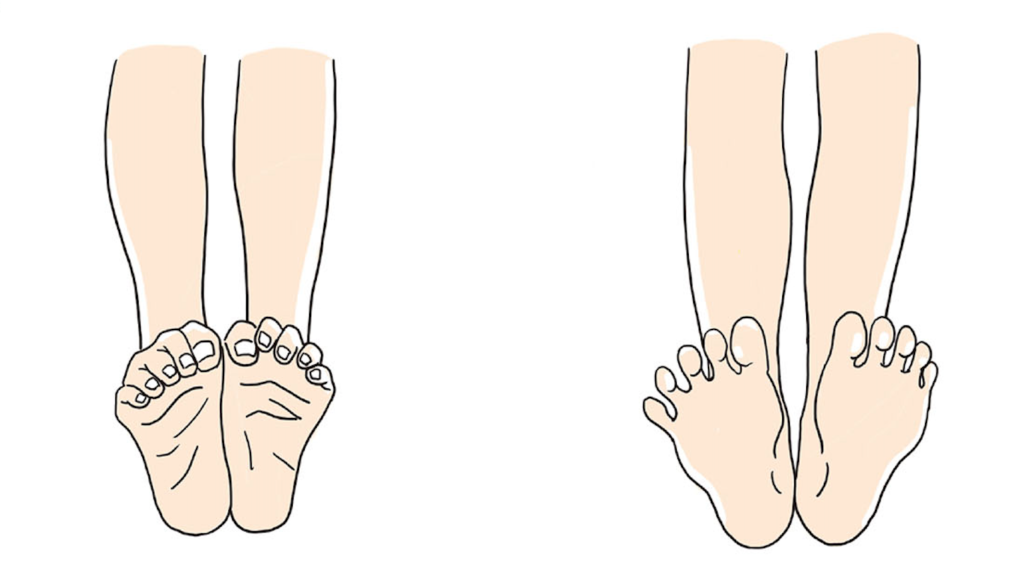

「足指グーパー」で足裏アーチの崩れ予防

足指開きが慣れてくると足指グーパーもどんどんしやすくなります。最初は上手くできなくても地道に続けていきましょう。

- イラスト左側のように、足の指でグーをつくるようにギュッと閉じます。

- 今度はイラスト右側のように、閉じた足指でパーをするように思いっきり開きます。

- 1. 2.でやったように、足指でグーパーをゆっくり丁寧に3分くらい繰り返しましょう。

タオルを使ったセルフケアもお勧めです!

長めのタオルなどを使うことで、自力だけではストレッチしたり動かせない部分のケアもしやすくなります。毎日3分ケアに慣れた方や、もっとできそうな方は是非こちらも参考にしてみてください。

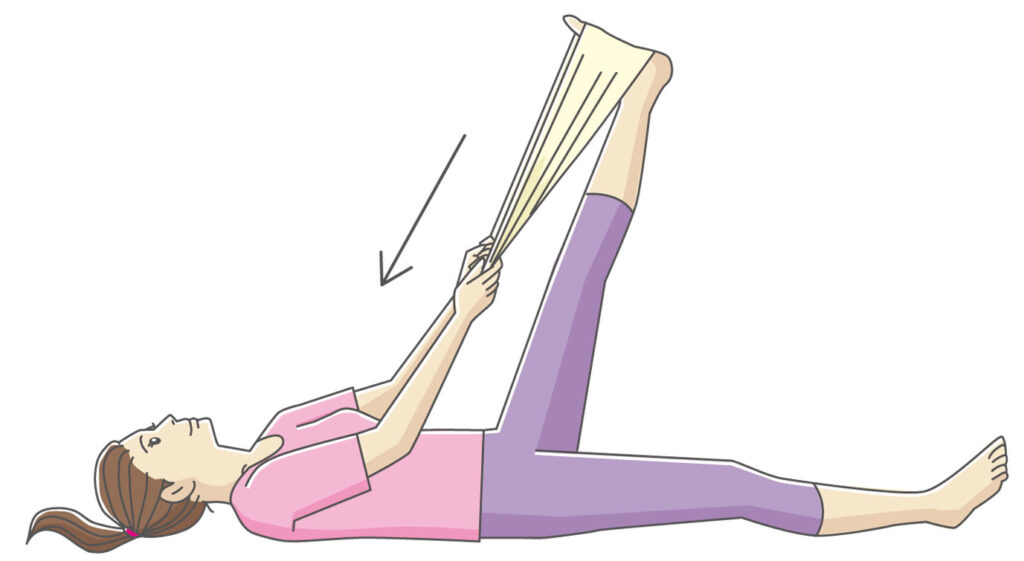

ハムストリングス(もも裏)や膝裏のストレッチで浮腫みを防止

歩いたり階段を上ったり生活しているだけでハムストリングス(もも裏の筋肉)は疲れが溜まり固くなりやすい部位です。そのまま放っておくと、股関節の動きが制限されたり、もも裏の疲れを補うように他の筋肉に負担がかかってしまったりします。その結果、腰痛や姿勢崩れの原因にもつながってしまう危険あるので、ハムストリングスはストレッチや筋膜リリースなどで、常に疲れを取るような習慣が大事です。

また膝裏には太いリンパ節もあり、運動不足や偏った食生活などによって詰まりやすくなります。タオルを使って膝の裏を伸ばしたり曲げたり動かすことでリンパの流れを促しましょう。

- 仰向けで寝た状態で、両膝を曲げ胸の方へ近づけます。

- 片方の足裏にタオルを引っ掛け、反対の脚を床に沿って伸ばします。

- タオルをかけている脚は膝をゆっくり伸ばし、足を斜め上方向へ伸ばしていきます。

- イラストのように膝を伸ばせなくてももも裏の伸びを感じられれば良いです(伸びがわからない場合は、さらに長めのタオルなどに変えてみましょう)。

- 膝を伸ばせる方は、膝を伸ばしたままの状態で足の位置を床方向へ下ろしたり、天井方向へ伸ばしたり、さらに自分の方へ近づけたり、と動かしてみましょう。

- 次は、タオルを引っ掛けたままその足の膝を曲げたり伸ばしたりしてみましょう。

5や6のように動かしながら、足裏や膝裏の伸びの変化を感じてみてください。 - 片脚が終わったら、同じように反対の足も2〜6の流れでストレッチをかけましょう。

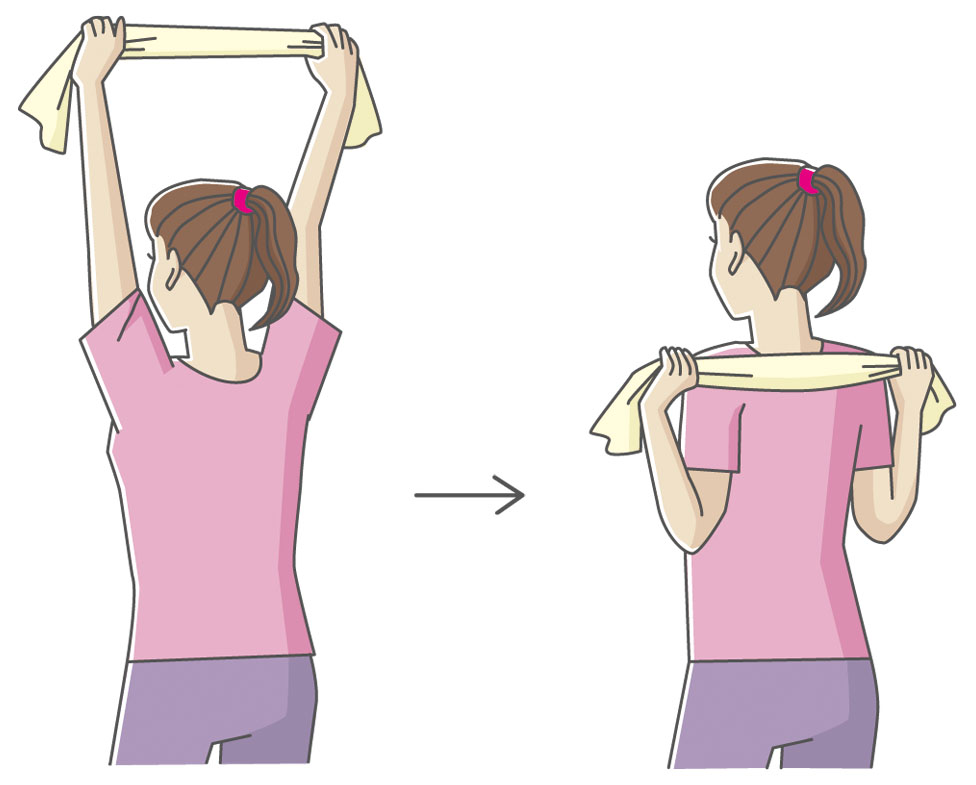

タオルの上げ下げで肩甲骨をほぐしましょう

上の肩回しセルフケアでも書いたように、肩甲骨を柔らかくしておくことは姿勢崩れ防止や正しい呼吸のためにも大切です。またこの動きは肩甲骨ほぐしと同時に、背中の筋肉を鍛える効果も期待できます。

- 猫背にならないように真っ直ぐ背中を伸ばして軽く顎をひき、姿勢を正します。

- タオルの両端を両手で軽く握ったら、息を吸いながら万歳するように両腕を上げ肘を伸ばしましょう。

- 息を吐きながらタオルを首の後ろ側に引き下ろして肩甲骨を寄せましょう。このときに頭が前に倒れ俯いてしまわないようにしましょう。

注意:首に痛みのある方は、顔の前を通って鎖骨の方へタオルを下ろしましょう。 - ゆっくり2と3を繰り返し行います。

まとめ

ここでご紹介したセルフケアは、どれも簡単で楽にできるものだけですが、いかがでしたでしょうか?

今までほとんど運動などしたことがない人にとって、いきなりヨガだの筋トレだのはハードルが高すぎるかもしれませんが、上で紹介した内容なら気軽に始められて歯磨き感覚て継続もしやすいのではないかと思います。

あまり気負わず、歯磨きとセットでまずは始めてみることをおすすめします。

〜健康は一日にしてならず、心も体も〜